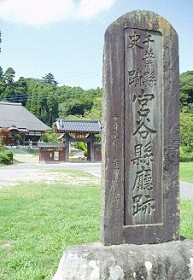

宮谷県庁跡(みやざくけんちょうあと)

- [公開日:]

- [更新日:]

- ID:235

<千葉県指定史跡>

・所在地 大網3002

・所有者 本國寺

・年代 明治

・指定日 昭和29年12月21日

宮谷県庁跡(みやざくけんちょうあと)

明治元年(1868年)7月、明治新政府から安房上総知県事(あわかずさちけんじ)として

久留米藩士 柴山 典(しばやま てん)が任命された。

明治元年12月、本市宮谷(みやざく)の本國寺(ほんごくじ)に知県事役所が置かれ、

翌明治2年(1869年)2月、宮谷県が誕生した。

宮谷県の管轄地は、藩領を除く幕領・旗本領で、旧安房、上総を中心として、

下総(匝瑳(そうさ)・海上(かいじょう)・香取(かとり)三郡)、さらに茨城県の一部にまで及び、

石高は、約37万2千石であった。

明治4年(1871年)11月、県の統合により木更津県へ統合するまでの2年9ヶ月間、

本國寺は県政の表舞台となった。

昭和29年(1954年)、県の史跡に指定されている。